Skip to content

10月19日、シンガポール経営大学(SMU)の学生に対して

セミナーを行ってきました。

SMUは2000年に設立された、比較的新しい国立大学です。

シンガポール国立大学(NUS)が多くの学部を持つ総合大学なのに対して

SMUは経済・ビジネスにフォーカスした、実務よりの大学で、

ペンシルバニア大学ウォートン校をモデルとして、欧米の超一流教授陣を

招いて実践的教育を行っています。

企業からは、「SMU卒業生は実践的で習熟が早い」とのコメントもよく聞きます。

これらの2校と、南洋理工大学(NTU)がシンガポール三大学です。

(そのほかにもデザインスクール等、新しい教育機関が昨今設立されています)

僕は、NUS、NTUでも講義をしてきたので、これで三大学すべてで講義・セミナー

をしたことになります。

PhD(博士)などのバックグラウンドがない、民間の個人コンサルタントとしては

これは珍しいことのようです。

今回はSMUの中で日本文化に関心がある学生の団体

JCC(Japanese Cultural Club)のお招きで、Japanese Business Culture

に関するセミナーを行いました。

ビジネス習慣の違いを構造的に理解するとともにキャリアに対する考え方等を議論しました。

シンガポールの学生の本業は勉強です。日本とは大きく異なります。

というより、日本だけが特殊です。先進国でこれほど学生が勉強しないのは日本だけです。

また、職業選択の考え方や、企業側の採用基準、キャリア開発(GeneralistかSpecialistか)等

様々な観点で相違があります。

特に日本では企業の多くは面接の時に成績を見ないし、学生もGPA(4点満点の平均)という言葉を

知らない(恥ずかしながら、僕も26年前は知りませんでしたが)という事実に

SMUの学生は驚愕していました。

ぜひこのグループの中に日本の大学生も交えて、活発な議論をファシリテート

したいと考えています。

日本の高等教育機関にもいろいろ提案をしていきたいと思います。

先週はシンガポール出張でした。

某金融機関のシンガポール支店で駐在員向けのマネジメント研修を

3年前から実施しており、その継続版です。

受講者の皆さんは赴任してから1-2年が経過しており、

その経験からの意見も踏まえた活発な研修となりました。

トピックはこんな感じです。

-

海外市場における日系企業の課題

-

ダイバーシティの本質的理解

-

ローカル視点の重要性

-

文化の違いを捉えるフレームワーク

-

コミュニケーション方法の違い

-

海外で鍛えるべき3つの力

海外赴任前にも研修を行っている企業は多いようですが、

多くは、生活習慣や労務環境の違いなどの解説に留まっているようです。

市場特性の違い、海外における経営課題、ダイバーシティの本質的理解

については赴任前から学んでおき、その後の実務の間に継続的なコーチング

ができればベストなのですが・・・

HBR(Harvard Business Review)の記事によると、

International Assignment(海外赴任者)の30%は、当初の目的を達成できず、

10-20%は想定より早く帰任となってしまうとの調査結果が出ています。

大きな理由として、こんなことが言われています。

“Managers often send people on overseas assignments

who are capable but culturally illiterate.”

「能力は高いが、異なる文化への適合性の問題で失敗する人が多い」

ビジネスにおける異文化理解に関して、

古くはHofstede、最近ではEryn Meyerなど、いくつかの体系的理論があり

研修ではこれらのフレームワークも参考にしながら、議論をしていきます。

これらの理解は、海外赴任前に本国にいる間にも実施しておくことが望まれます。

1日でも立ち止まって基礎のインプットと議論をしておくことが、その後のパフォーマンスの

立ち上がりに好影響を与えるはずです。

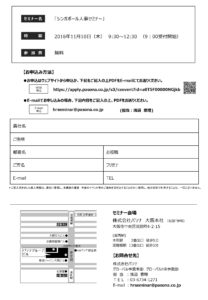

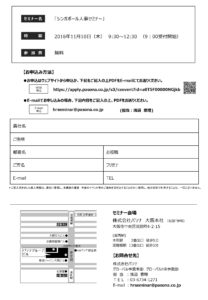

2016年11月10日(木) @ 大阪

パソナ株式会社主催

「シンガポール人事セミナー」に登壇します。

シンガポールに関わらず、海外(特に東南アジア)における人材開発に

おける課題と打ち手の方向性についてカバーします。

リーダーシップ開発の領域は、教育機関と企業の交差点です。

特に僕のアウトサイダーの視点を活用してもらいながら

切磋琢磨したいと思います。

今後宜しくお願い致します。

25年来の友人KKが大手外資系証券会社の社長に就任したので

お祝いも兼ねて朝食に行ってきました。

KKはもともと頭脳明晰、人柄もフレンドリーなナイスガイなのですが、

生き馬の目を抜く(カットスロートな)投資銀行業界で、本当によくサバイブ

してきたと感心します。

昔、Wall Streetという映画で、主人公のゴードン・ゲッコー(マイケルダグラス演)が

「Greed is Good(強欲は善だ)」と言う有名なセリフがありますが、

KKは全くそんな感じではない、バランスの取れた人物です。

社長業の大変さを聞きました。これまで自分の事業部だけを見ていれば

良かったのが、とてつもないマルチタスクになっていました。

-

営業部門に同行、毎日の会食(夕食がダブルブッキングされることも)

-

人事採用、退職しそうな社員の引き留め

-

オフィスビルのオーナーとの交渉

-

CSR活動(東北や熊本に支援をしていて、土日は現地に出向いて挨拶)

身体が心配です。でも彼はやるでしょう。

バンカーから経営者にTransformしたKKの成長と活躍を応援したいと思います。

10月19日、Singapore Management University (SMU)の主催で

セミナーを行います。内容は追ってアップします。

米国の大手製造業(フォーチュン500)の技術者向けに

トータルカスタマーフォーカス(TCF)プログラムのファシリテーターを

してきました。

かつてのIBMに代表されるように、製造業の提供価値が製品からサービスに

シフトして久しいです。(モノ売りからコト売りへ)

特にB2Bの巨大装置産業やITプロバイダーは、長期の保守契約、

MRO(Maintenance, Repair and Operation)が利益の源泉に

なっています。

現場を担うサービスエンジニアは当然技術力に長けており、製品知識も

豊富です。しかし、ソフトスキル全般(コミュニケーション、トラブル解決、

ネゴシエーション)関してはあまりトレーニングされていないケースが多いのです。

この分野にフォーカスをあて、僕が非常勤で従事している米国のコンサルティング

会社GPI http://www.globalpartnersinc.com によって開発されたのが

TCFプログラムです。

1回きりの研修ではなく、4-5か月間にわたり、Web会議システムも

使いながら複合的なメソッドで進行していきます。

習得したスキルを定着させる「Embedding Approach」が特徴であり、

最終的には受講者にビジネスケースを書いてもらい、効果を定量化していくことに

よりROI(研修プログラムの投資対効果)を明らかにしていくのが特徴です。

米国、中国、シンガポール、そして9月から日本でロールアウトが始まりました。

10月は韓国で展開されます。

この大きな取り組み、確実に成果がでるものと確信しています。